贈与経済ってなんだ?──資本主義を支える「見えない土台」

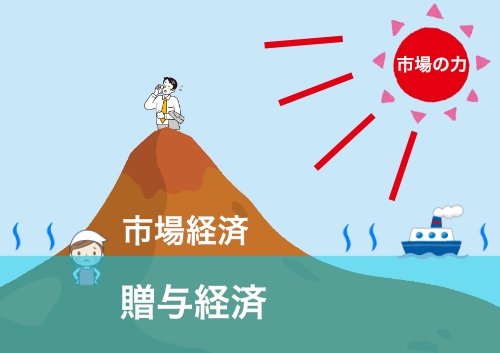

ベーシックインカム(以下、BI)を論じるとき、欠かせない視点がある。それは「資本主義社会は、贈与経済と市場経済という二層構造から成り立っている」という見方である。この構造を理解しないかぎり、BIの本質をつかむことはできない。またそれがなぜ「社会のOSを変える」ほどの意味を持つのかも見えてこない。

市場経済は“交換”の論理で動く

まず「市場経済」とは何かから見ていこう。これは私たちが日常的に接している「お金を媒介とした交換の仕組み」である。ここではモノやサービスの価値が価格として明示され、それを得るには必ずそれと等価のお金との交換という形を取らなければならない。そしてこの仕組みは、資本主義の基本ルールとして現代社会の広範な領域を支配している。

しかし、注意しなければならないのは、この市場経済は単独で存在しているわけではないことだ。その背後には、それを根底で支えている「もう一つの経済」がある。それが「贈与経済」である。

「贈与経済」とは何か

贈与経済とは、金銭を介さない「与える」「支え合う」「世話をする」という行為の総体だ。たとえば、親が子どもを育てること、地域で助け合うこと、悩んでいる友人の力になってあげること、知識や情報を無償で共有すること──こうした行為はすべて贈与の一形態である。

そこにあるのは市場交換とは異なる別の論理である。そして、もしそれがなんらかの要因で失われれば、市場経済そのものが成り立たなくなる。なぜか?

よく考えればわかるが、これは当然のことだ。人が市場経済の中で働くためには労働力として自らを再生産し続ける必要がある。そして、その再生産のためには家族や地域、医療、教育、さらには自然環境など市場経済とは別の領域ーーすなわち「贈与経済」ーーが提供する「無償の支え」が欠かせない。すなわち、市場経済を動かす基盤には、「お金に換算できない贈与のネットワーク」が存在するのである。

資本主義は贈与経済の上に立つ

ところが、資本主義は自身がこの贈与のネットワークの上に乗っかりながら、それを「コストのかからない無償の資源」として利用してきた。家事労働や介護、地域活動、ボランティアといった無償の営みは、経済統計には現れない。だが、それがなければ市場経済は回らない。こうして見ると、現代の資本主義は、贈与経済を「対価を要求せず無償で与え続ける、人の良い資源供給者」として都合よく搾取してきたとも言える。

ベーシックインカムは、この市場経済と贈与経済の間にある非対称な関係を是正する試みでもある。つまり、「市場に参加していない人びと」や「無償で社会を支えている人びと」に対しても、社会全体の富を還元し、その存在を正当に評価する仕組みがベーシックインカムであるーーそういってもかまわないだろう。

BIの導入によって、贈与経済の担い手たち──家族を支える人、地域で活動する人、お金にならないまま創作や学びを続ける人──は「金銭的に報われる」だけでなく、社会的に「正当に位置づけられる」ことになる。それは単に所得を増やすという話ではなく、「どんな活動が社会を支えているのか」という認識そのものを転換させるものでもある。つまりBIは、これまで市場経済の陰に隠れ、その存在がかえりみられなかった贈与経済を再び可視化するとともに、社会の価値基準そのものを書き換える装置なのである。

贈与と交換のあいだにある“見えない秩序”

したがって、BIを理解するとは、単に「お金の分配方法」を理解することではない。それは、人間社会を成り立たせている二層構造──贈与と交換の関係性そのものを理解することにほかならない。

私たちは、その根っこの部分において、貨幣を介さない「贈り合い」の世界の上に生きている。ベーシックインカムは、その“見えない土台”に光を当てる社会的な装置であり、そこにある贈与の論理をもう一度社会の中心に据えるための新しい制度的実験でもある。

BIがめざすのは、すべての人が「生きることそれ自体」を通じて他者とつながり合える社会である。つまり、誰もが「支え、支えられる関係」へと還ることができる世界──それこそが、ベーシックインカムが切り拓く“新たな社会経済の地平”なのである。

この文章は私の著書『ゲームチェンジャーとしてのベーシックインカム』をベースに新たに書き起こした記事です。この記事の背景にある考え方に興味を持たれた方は、ぜひこちら↓もお読みください。